1.半導体の高性能化に伴う冷却と熱マネジメント

半導体技術の進化によりデータの処理能力が向上し、自動車やコンピュータなどの性能が進化している。

この結果、私たちの生活はより便利になってきた。世界最初のコンピュータ(電子計算機)と言われるENIACが作られた当時、約18,000本の真空管を冷却するために大量のファンが並べられた。真空管のヒーターとカソードの加熱と冷却による熱ストレスのため、毎日数本の真空管が壊れたそうだ。

現在の冷却技術は、ファンを使用した空冷方式以外にも、フィン、マイクロヒートパイプ、ベーパチャンバー、水冷、液冷など様々な方式が採用されている。その中で、半導体素子に直接接合される放熱基板には、熱を逃がす「熱伝導率」、発熱時に半導体素子との膨張と一致する「線膨張係数」、そして半導体との「接合性」が求められる。

今後、データの処理能力がますます向上する一方で、発生する熱量が増大し誤動作や半導体素子の破壊を引き起こす可能性がある。

このことは、高性能化の価値を損なう懸念があるため、放熱基板には熱膨張の整合性が求められると同時に、さらに高い熱伝導率が必要とされ、半導体の性能を十分に発揮するための熱マネジメントも求められている。

2. 多様な銅モリブンデンの放熱基板

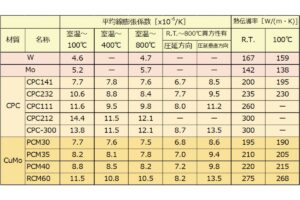

銅モリブデン複合材の熱特性は、モリブデンと銅はほとんど固溶しないため、モリブデンと銅の比率でほぼ決まる。

例えば、弊社の銅モリブデン複合材PCMの熱特性は、銅の割合が増えると熱伝導率と線膨張係数がほぼ直線的に上昇する。このPCMを芯材とし両面に銅の層を積層させたCPC®では、銅層の追加によって熱伝導率は上昇するが、線膨張係数はPCMに近い値となり、モリブデンと銅の割合で決まっていた熱膨張と熱伝導の相関からは熱伝導向上の方向に変化する。これは、表面の銅層の膨張をPCM層で抑えているからである。さらに積層数が増えると銅量が増え熱伝導率は向上するが、PCM層が薄くなり、銅の膨張を抑えきれなくなり線膨張係数は大きくなる。積層数を単純に増やすだけでは求める熱特性は得ることができないため、層数や層比率を制御し、弊社では各種ラインアップしている。

積層材の開発では、芯材を変更することも可能である。

芯材が純モリブデンの積層材CMCは、芯材に銅が含まれないため熱伝導率は低くなるが、モリブデンによって線膨張係数を抑えることができる。銅の層比を大きくすることで熱伝導率は向上できるが、モリブデンと銅との線膨張係数差から、銅とモリブデン界面の剥離リスクが高まるため、芯材や層比などの工夫が必要である。熱伝導300W/(m・K),線膨張係数7.5ppm(@800℃)の特性を持つ材料が開発され、さらに低熱膨張の材料も、様々な試作を通じた蓄積データからシミュレーション解析できるようにもなり、顧客ニーズに応えている。

3.早期に失敗して、良いものを作る

そのような中、市場の変化が早く、製品ライフサイクルが短くなっている。開発した製品も、市場や顧客要求とのタイミングが合わなければ採用されない。開発に求められるスピードも増しており、早く成功させる必要がある。失敗した試作結果も大切な蓄積データとなる。データだけでなく、次への追求や改善のための観察、考察やそれに行きつくプロセスも経験として活かされ、良い製品が生まれる。

早い段階(あるいは若いころ)の失敗は、次の開発品には成功の糧となる。失敗を恐れず、そして深く追求し早期に解決し、良い製品を世に送り出していきたい。

以上